突接培国先生微信言及他第四本博山题材散文集《连浆》要出版,嘱我写序,我当然拒绝。他算不得严肃矜持一本正经的人,但于此类事情断无玩笑可开。言辞恳切真诚,一句“除非时间无档期”,让我无法坚辞。拒绝,是因才疏眼低;不再坚辞,恍悟该是觉得我算地道的博山人,给个先睹为快的机会吧。

此时距相识八个月,期间多是微信,偶有小聚,他话很少但善于倾听,往往话题杂芜,往往于不动声色中给足所有与他打交道的人足够的自尊自信乃至自省。老友评价他话少但是干脆斩截透着睿智谨严。他从不讨好别人,无论在文学艺术界还是他长期从事的企事业管理岗位。他的清高是在骨子里,绝不外泄于表象,外泄于表象是多数传统文人被诟病的一面,而在他则是自然洒脱清高淡泊,那种清高是博山千年文化士族打在基因上的烙印。

都是敞亮人,约法一章:我试着写,我俩无论谁不满意,都不用。他“恣肆挥发,不必一板一眼”的回复算是唯一的条件了。我喜欢恣肆挥发,嬉笑怒骂皆成文章,生活已经很累,适当调侃与些许玩世不恭,容易从中获得促狭的快乐和满足。

印象较深地见过他大约是近十年前在博山一婚宴上,这人好生面熟啊,相貌气质颇有“人中吕布”的神韵。博山很小,碰头磕眼地总觉得在哪见过,与他眼神相撞感觉一丝游离,神情也有些迟滞,我好生纳闷。他在记账,近前看到流畅秀雅熟中有生的毛笔字,才稍觉般配相貌。这样想着,办完“手续”,我因有事径自离开酒店了。直到近十年后才知道,这,就是刘培国。

坦诚地说,之前很少读过他的文章,原因只是我懒于读书。偶然在网上读到他写烟壶大师吴建柱的文章,印象颇深简直可以说是震撼,品读之际频频颔首击节。评论艺术和艺术家的文章也读过一些,不是空话套话就是拉大旗作虎皮不知所云,浮躁气铜臭气市侩气江湖气僧道气充斥纸端,难得如此好文。

直言提供书籍有些不近人情,我给一位爱读书的朋友电话询问或请她帮忙借读培国先生的书,她听罢哈哈大笑:你算找对人了,我母亲有他包括他女儿的全部著作。书拿来,一共五本《酥锅》《锡壶》《豆豉》《吉祥高地》还有女儿的《美林文集》,统一用硬纸包了皮面,还加了引线作为书签,有的书纸边已经泛黄,模仿封面字体用钢笔重新写上书名,且郑重其事地署上:刘培国著。朋友的母亲年届八十,是位退休的银行职员。据她讲,老太太对培国先生的书几乎倒背如流。我的心一紧,一位作家的作品能有如此虔诚的读者足够了,舍此何求。如今《连浆》就要和大家见面,走进他,看看。

读他系列作品首先跳进脑海的动机是释解初次见他时的纳闷,这不得不让我将重点放在他情感脉络的梳理上。他的散文从题材来说够散的,童年纪事、美食评论、陶琉探源、亲情眷顾、友情感怀、工业兴衰、手艺传承、动物昆虫、民风民俗、文史考据、市井百态、艺术批评、人物纪实等等,无不涉猎,都有话说,都有情在。

如果说高密东北乡是莫言的,大淖是汪曾祺的,商洛是贾平凹的,那么博山是刘培国的。他结集出版的包括即将出版的《连浆》洋洋洒洒近百万言,清一色的博山水印,即使身处异域,嘴上、心里、笔下也须臾不离他的博山。博山,江北鲁中地区群山怀抱中的小城,历史可上溯几千年,中国孝文化的发祥地、鲁菜发源地、独成规制的博山菜系、千年文化古镇、正在绝地再生的陶琉废都。

宋代楼钥《定武兰亭诗》给培国先生的文学创作作注倒是颇为相似:定州一片石,石上几行字;千人万人题,只是这个事。一个作家几十年盯着一方水土的执着和摒弃外部诱惑的定力真是不可思议,那支满含浓情的笔像极了母亲手中的缝衣针,把个乡愁掰碎了、揉酥了、捻细了、捋直了,不急不厉、缠绵悱恻地穿过针眼的细心。这样边走边吟就成了《酥锅》《锡壶》《豆豉》《连浆》。

一

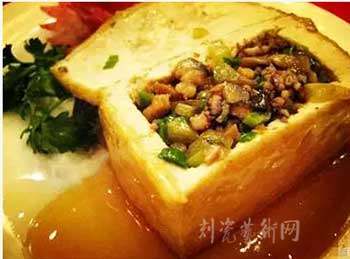

人们喜闻乐见广为传颂的多是他的美食评论和乡村纪事,这也是多数媒体给他的定位。关注博山而不谈美食是无论如何也说不过去的。食色性也,品咂人生两大本能乐事第一乐事的文章,肯定是惬意温馨兼勾引饕餮大欲的吧?然而一篇篇一本本读来,却没有先前的意料,而致于纠结往返、冗思难拔了。乐,只是他于谨严的笔端偶尔漏下的也许是故意打破某种坚壁的一晒。倘若我将自己的情绪漫漶于读者,定然是不道德,尽管他的美食评论深入人心且占据了创作的相当分量。博山美食形成特有的文化尤其是规制也不过百年抑或还多,不足以冗思难拔。相由心生,沉浸于美食的他该是春风拂面,何以游离和迟滞中交织着挥之不去的沉思?

不可回避要谈谈他的语言,尽管这似乎无关紧要。乡音无改是漂泊游子和固守家园者共有的乡愁特质,培国先生惯用方言俚语,自然流露,不刻意为之,取法颇近六朝时与骈体文并行的“笔”,记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇。平平淡淡,不装腔作势。他不是方言的固守者,也非故意夸大方言的魅力,用普通话能准确表达的,并不拘泥。这是他的用心之处,也为读者着想,了解博山的读来亲切,外埠的读得明白。该用方言俚语则寻根究底不惜花费笔墨加注解释,该用不用就少了韵味,失去了母亲怀中襁褓弥漫的特殊味道,恋母情结一般的乡音萦绕的乡愁。我以为方言最优秀的品质在于骂人,那种最直接最原始最准确的伴着复杂的面部表情和不可控制的肢体动作的发泄,会让气急败坏转瞬即逝。早年电影《骆驼祥子》开国骂之先河,有伤风化,却也痛快淋漓。读培国先生的美食文章才知道方言于美食之美的全部意义的准确描摹同样是无法替代。他的美食文章大量征引古代典籍,而在释解时流畅自然一语中的,颇有韩柳风度、易安精神。然而,培国先生是文质彬彬的,他轻易不骂人。

语言的诗化是散文家们的追求,大约他二十岁左右时的文章是有此痕迹的,很快他像是忽然明白了什么,从“少年不识愁滋味”而“却道天凉好个秋”了,转而向平实处用功,有一种掐头去尾、羚羊挂角无迹可寻的干净利落,与“不疯魔不成活”、“语不惊人死不休”显然是两股道上跑着的车。我历来觉得语言风格失去情感和思辨的支撑就是卖弄。所以谈其语言特色,仅仅是离不开乡愁情愫,乡愁是贯穿于系列作品始终的一条明线,但这绝不是他情感脉络的主体。他人格完善的过程和中年后种种痛楚引发的思辨,是神龙见首不见尾的伏线。其情感脉络上的大穴,按之痛彻全身,灸之或可标本兼治,我想读出这些大穴位,才能读懂培国先生,读懂他的博山。

具有地方美食名片性质的特色小吃、菜品,在他的笔下不仅仅是饕餮,他唯恐呈现在人们面前的是赝品,而真迹失之不传。对原料的挑选、调料的配置、庖制的过程、成品的特色、味道的真谛、食用的方法等不厌其烦地诠释。每文事无巨细,他的系列美食文章不啻是一桌嫡传的博山版的“满汉全席”。他把挖掘整理的功用特征极其巧妙地融入美文,也许他固执地认为,留住这些才是承传博山悠久饮食文化的新起点。在新著中自然延续他的曼妙美食,《般城三月尽,犹自卖青鱼》《舍命博一死,春暮食河鲀》《春芽长一寸,肥美啖加吉》,知识性自不待言,语言更平实耐读,韵味悠然。他的美食文章多是轻快的,洋溢着馋嘴的众相和为之辩解的纵横捭阖的考证以及兴之所至的挥发。《烹饪的温度曲线》《酥锅的烹饪美学》则标志着他现阶段于美食文化的研究不经意间走入抽象观察、上升到哲学的辩证思维和美学意义的探究。我想好戏还在后头,集摄影、舞蹈、书画等艺术经年的思考和积累,让他渐次感觉到艺术之相通在哲学美学上的融合拔高,我们有理由相信,他的地标会越来越高。

《连浆》喝“黏煮”残底的动作描写,不在乎俗雅,形象、完整、传神。这日常生活万千重复的一瞬,描写起来是极见功力的,晓得很不见得说得清。“那碗连浆加一张软和煎饼卷酱猪头肉,叫远离家乡的游子听了,腮内一酸,澥澥(哈喇子)都有了。”游子不但有了澥澥,脑海里那拿煎饼卷猪头肉的阔绰架势都张扬自信。

“跑到厨房把烧大头鲓的铁丝篦子放到火上,把哨蝉一一摆上,不大一会儿工夫,微烟泛起,香味就跑得满屋都是。”(《哨蝉》)粘哨蝉面筋的制法非亲历亲躬不能述其要旨,可见童趣盎然。食尽甘味,突生恻隐,绵延愁绪,这不是博山人独有的美食把戏,文章也就撩拨一切游子之心灵深处之最薄弱的坎儿。帮女儿搬家路过蝉声齐鸣的林间,暗祁女儿生活事业平安永绥,天可怜见父母之心。

博山“四四席”海参打头,不像现在论位,而是海参切作二分左右的条状和着其他原料做汤。吃海参汤有诀窍:勺子伸到底,慢慢往前移,遇到障碍物,轻轻向上提,千万不能慌,慌了光喝汤。传说是诗人、书法家王延山先生的原创,我向老先生求证,他说呵呵这是元胜的。在书画家张元胜府上聊起,他说话慢且幽默,一口地道醇厚的博山话又绘声绘色带表演地叨了一遍。

这些难以穷尽的意趣是必须由文人加工才可流芳的。就苏东坡而言吧,东坡肉、提梁壶,嚼着有文气,喝着有雅兴。

二

乡愁是再见的苦涩,离去的温暖,是水土风物浸入生命的基因,是生活的磨砺和温馨透过朦胧泪眼看到的一切记忆久远的刻骨铭心。

我冗思难拔的是他人格的完善过程以及中年后种种痛苦的思辨。

三十多年前,那只“相依为命的麻雀”被“最亲密者”无意中给予了“灭顶之灾”。“我哭了很长很长时候,只把胸膛里头的钢铁石块瓦块都一堆堆一块块一条条地哭了出来。”(《风中少年》)这也许是他幼小的心灵关注生命及其意义的开始。豪放无畏的书法家胡升刚面对死亡迫近的坦然(《酥锅》之《大胆落墨,有酒盈樽》),才华横溢穷困潦倒英年早逝的肖方胜大约自惭社会地位悬殊的疏离(《锡壶》之《肖方胜》),倒头即逝的朝巴大舅(《豆豉》之《送别朝巴大舅》),深交多年的文友身患绝症后的执拗(《连浆》之《朱慎博的葬礼》),人间正道生死轮回是永恒的哲学基本问题,见诸于文字的情感内敛貌似轻松地讲诉尚有余悲的过往,将宣泄释放的空间毫无伦理强迫地留给读者慢慢咀嚼。

培国先生的情感是平静和内敛的,正如我初见他的神情。这在《连浆》中那些作于知天命时段的文章中更为显见。《送父亲上路》,离枝的树叶,在风中摇曳,不知归处;断线的风筝,在空中坠落,未卜前程。灰蒙蒙的心染着鲜红的血色,那种痛与无着,唉,那种痛与无着啊。父亲那只杯子不声不响诠释它存在的意义和随其入木的缘由,人性的光辉在一位寿享近一个世纪的老人离去时,以一种最本真最直接最简单的仪式谢幕。

初读《父亲床前一夜》,不知所云,繁笔近于啰嗦,絮絮叨叨不厌其烦地讲述帮助干结的父亲排便,似乎在表白久病床前的耐心。再读之,恍然大悟。父亲“完了完了”的叹息不同于壮年时睡前“又是一天过去了”的无奈,是一个要强的衰弱的生命在他的延续者面前极力维护为人父者之尊严的潜意识指挥大脑的反应,而儿子细致如常自然无饰地做着人类本能觉得尴尬的事,让父亲在细腻的呵护中尴尬不再为尴尬。夏大叔出门告别、进门问候,显然是配角,没有正面描写。作者对夏大叔的感情是复杂的,他不会专门写篇文章去感激他,那样会让人觉得矫情,只是在文章里淡淡一提,言简意赅。我固执地认为夏大叔才是主角,是培国先生心中的主角。他的很多文章不经意中使用了类乎《史记》的“互见法”,这很适合他的“博山家族”系列。在《送父亲上路》里提到“特别是最后照顾你的夏大叔前后长达13年”,我相信十三年的交接班都是这么亲情般的告别,都是担忧一宿后的急切询问,看护病人从最初的职业行为变为责任担当和亲情呵护,作为病人的子女绝不是简单一个“感激”能够回报的。父子“对话”的默契,帮助父亲排便的耐心,对夏大叔代己尽孝床前的感恩。语言平实含蓄冲淡,情感蕴藉暗流涌动。他的平静和内敛作用于读者的是“情感反刍”,个性使然,也有人生的历练。掩卷沉思,情境再现,读者不禁潸然泪下。“父亲在世的每一个日子、每分每秒都闪耀着仁慈的光辉,它让我更多点体会人生在世的道德起点和终点——世界何以需要孝悌。”闪耀着人性光芒的何止是父亲,还有儿子,还有夏大叔。

他对弟弟的怜爱同样流淌在淡淡的文字里,在困苦的年月,骨子里或现实中浸润了中国传统孝悌思想的人不仅仅是长幼有序的刻板,培国先生心中一定始终有个念头,但愿家庭一切的困厄与不幸都由自己来承担,但他分明看到幼小的弟弟已无可挽回地渐渐感受到了这些。“三四岁的弟弟一派喜不自禁的样子,从被子下抓紧了娘的手,也不说半个字,只是不停地跳着、跳着。”(《酥锅》之《永远的除夕》)人之觉得幸福是因为苦难在前,抓紧的紧字道出弟弟在恐惧过后的委屈被哪怕一丁点儿幸福带来的安慰而冲淡。读了无数遍《永远的除夕》,始终萦绕在脑海的也是我的母亲我的哥哥,他的除夕也是我的除夕,他的永远也是我的永远。谢谢培国先生,让我,让我们的眼泪不再仅仅在眼眶里打转,让我们因你的痛而痛着人性之痛。

《一只老鼠》平中见奇,人物表情心理不经意间跃然纸上。“岳母像背书一样把事情的前前后后忿忿然详尽以告。”一个“背书”一个“忿忿然”,活脱一个“老小孩”,他的用意不在诙谐,透露着如何善待老人的隐忍与悲凉。“小题大做”,寓言、说明、考证集于一体,写个老鼠还不忘引述乡先贤蒲松龄的《阿纤》,足见积累之厚积淀之深。看似云山雾罩,实则又一次将读者带入“情感反刍”,兴味之余不由想到空巢老人被一只不期而至的老鼠打乱了平静的生活,一阵“热闹”过去,复归平静了吗?不,显现了作者不想不愿不敢提及的一个话题,老人社会的孤独。这是现状并有愈演愈烈的趋势,无法回避,无计可施。一只老鼠引发百年之想。鼠字的演变,属相的趣谈,是在极力掩饰一种不安,这见于他每坐在沙发上总会想起的酷似人类基因的血色,那种不期然的意识流动。

施之于读者的“情感反刍”是培国先生散文情感抒发的特色,几近发而不抒,像极了胡适的一首小诗:放也放不下,忘也忘不了,刚忘了昨儿的梦,又分明看见梦里的一笑。那种静谧的镜头感或许来自于他积年的摄影意识,仿佛江南雨巷、曲径通幽、茕茕独立、踽踽孤行;天朗气清、春暖花开、蓦然回首,泪流满面。

他不是生而理智,也有过呼天抢地、顿足捶胸。年届不惑时,在娘走了十几个年头之后,在无数次想起娘再一次想起娘的除夕,“儿写到这里早已泪流满面泣不成声,您听到了吗,我苦命的娘?”(《酥锅》之《永远的除夕》),杜鹃啼血,苍狼哀鸣,一个男人的血性和着一个儿子的柔情,那种子欲养而亲不待的懊恼啊,无法言说的懊恼啊。

培国先生如此丰富内敛的情感源于他完善的人格,朴素而充满魅力。多门类艺术修养的精华提炼殷殷滋润和父辈淳朴的教育引导,对于博山人所谓“人功礼智”的养成功莫大焉,尽管这不是人格的全部意义。梳理作品,诸多关键节点很多是来自于母亲的朴素教诲。

尽管母亲多病、家境贫穷,“但父母谨慎的为人,家庭努力的经营,还是为我的童年最大限度地提供了一个幸福温馨的环境,所谓穷并快乐着!”“母亲是在用她的身体力行给我以示范:生活要常心存感激,要感谢生活!心中长存感激,人生便永远充实。”(《酥锅》之《堕落的馄钝》)

“我一生都会处在一种道德警觉或道德警惕里:决不让任何形式的诱惑成立。”(《酥锅》之《我的老街情节》)

三

《锡壶》(《锡壶》之《锡壶》)并非纯写锡壶,因着锡壶想起的那些胡同道道的亲切和邻里乡亲的关爱。“生活在这些街道、院落里的许多长辈,在我人生的不惑几年纷纷离我远去,虽然他们都是些小人物,而且毫无教科书上弘扬过的一丝崇高色彩,但我从他们最最平常琐细的生活中深深地体味到了如何做一个好人的依据和理由。”(《酥锅》之《我的老街情节》)

身居高位,德艺双馨的吴雁泽、张宏森先生对家乡建设和发展倾注的赤子之情,吴雁泽为艺的率性、张宏森待人的谦恭,一段历史的真实呈现在我们眼前,让读者沉浸在绿叶对根的深情厚意之中。(《连浆》之《解密<故乡之歌>》)

以近于庄重的笔触详解安贫乐道的音乐家毕玉奇先生的《民乐套曲《<乡籁>记》,《乡籁》给博山弥漫了只能意会无法言传的音乐背景。音乐的力量是强大的,她能解决很多问题,比文学来的快,切入得更深,直达灵魂,触及信仰。我曾沉浸在玉奇先生的《秋谷高风》里难以自拔,这首曲子面世时我正经历人生一个巨大的坎,她并没有帮助我走出来,而是让我走到情感的最低谷,让我明白了什么是情感的大彻大悟。培国先生是极为推重和仰慕玉奇先生的,他知道玉奇先生的分量,也就收不住才思和笔触了,也许我们会很快在他第五本散文集里一览众山。

《博山烤肉》(《锡壶》)的人心不古,偷工减料终将断送传统饮食文化的精髓。《地炉》(《豆豉》)附带了地炉的截面剖视图,这不是学术论文,且其实用价值已经殆尽,只是不愿如此巧妙构思的博山人的独创随历史的尘埃而落定。《大漆迷踪》和《最后的博山银匠》再到《最后的撑制琉璃传人》(《连浆》),标题就有两个“最后”,是最后吗?也许是,但愿不是。有形的家园几乎荡然无存,无形的手艺再没有保护和传承,我的博山,你的博山,刘培国的博山将皮之不存啊。

他是执拗的,现在来看这种执拗不单是城府,更是眼光,起伏于亲情友情之外彰显一种大义,可谓“忠谠罄于臣节,贞规存乎世范。”

培国先生的执拗更多来自对旧家园的眷恋和故园不再的无奈,是他拳拳真情和愤懑至极的不休的梦魇,这是他情感脉络按之痛彻全身的大穴。所谓“爱之深责之切”,文质彬彬的培国先生不会轻易骂人,《我的老街情节》无疑是讨伐“推土机后千古罪人”的檄文,愤懑的宣言。是他梳理人格完善和价值取向定位的痛定思痛,那些蔓延于逶迤小巷和落落四合院里的恩恩相报与惺惺相惜,始终缠绕着他,挥之不去,才被现实击退,又在梦里相逢。他的眷恋不止停留在白墙褐瓦飞檐斗拱,更多是淳朴厚道的民风和因因相陈的传统。“我想我生命运行的基本指向是善良与执拗。这并非全部缘于母亲对我的塑造,而是环境对我的影响。”(《酥锅》之《我的老街情节》)

“毫无疑问,由于大街人文意义上的精神高度,由于大街在所有博山街巷中的精神标高,大街的消失,大街相国府的消失,不仅使得博山琉璃文化失去了宝贵的不可替代的实证,也使整个博山——这个曾经享誉整个20世纪的工业、文化古城的文化含量大打折扣!”(《酥锅》之《我的老街情节》)

“博山老街的消失与湮灭,是否也是在消解赖以支撑和佐证独特博山文化的‘情境’呢?而且这种消解是如此的迅速和大刀阔斧。”(《酥锅》之《我的老街情节》)

“周村商埠里,竟然真的保留着大漆经营的百年印记,而大漆文化当仁不让的中心,只有十数里之遥的山城博山,却把街市门庭里一息尚存的旧东西、旧气象,打扫得干干净净,令我们只好去那古稀老人的长吁短叹里,揣度逝去的尊严和荣耀。”(《豆豉》之《大漆迷踪》)是天灾?也许吧。但天灾远没有人祸的齐整和高调。“推土机不能对自己的行为承担责任,那么谁是推土机背后的千秋罪人?”(《酥锅》之《脆弱的周庄》)

大街,博山的一条街,也是承载城乡自由贸易时间最久远绵长的一个集市。她的存在和繁荣与否更多牵动着稍有年岁的长者的瞬间回忆和激发乡愁的解绪,正如文中写到的,很多人不是买东西,仅仅就是走走看看,定了神气,忘了乾坤,寻找的是“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”的心境,那些推土机后面的鬼魅魍魉摧毁的不止是一代人的精神家园。

大街正在改造,新貌初见端倪,有种难以言说的捉襟见肘的尴尬。在一次兴味极浓漫不经心地赶集时,倏然产生迫切逃离这个城市的念头。甚至想如果有机会一定痛心疾首地呐喊:不,这不是我要的。

培国先生始终以文学的笔触和哲学的思维在构建留存于心中的千年古镇,一个傲立几千年的陶琉之都。他不屑风花雪月的闺帏柔情,他有的是壮士悲歌的家园旧梦。他渴望群芳依旧,各展玲珑,一阵阵黄钟大吕,一声声瓦釜雷鸣;有谁能知晓他的苦痛。他看过群魔乱舞,各显神通,一排排轰然倒地,一片片另立新丛,一纸纸平步青云,一席席庆功酒令,无时不刺痛他已经自戕无数的心灵,无时不勾起他不堪提及的隐痛。他诉诸文字,不是为了春种秋割有个好收成,也曾想传递给人们久已麻木的神经一种根植于文化的觉醒,而不仅仅是茶余饭后的谈资和引蝶入梦的闲情。

以他略带历史灰蒙的心情和跳跃明朗的笔墨,探幽流连、低吟倾诉。他的博山是美的,群山巍峨,孝水长流,物产丰富,将养生息。美学家高尔泰说:美是自由的象征,是对于理想境界的永不停息的追求,是一种体验,一种经验形态,一种快乐和幸福。它又何尝不能是一种哀伤和痛楚?

呐喊显然已是多余,渐近耳顺的培国先生也默默接受了故园不再,尽管这对于如此深爱这片土地的他近乎残忍。他不再奢望有谁能重现二十世纪中叶前的博山,那即是不可能,也是没必要,这是理智的。近来我曾无数次逡巡于周村的大街,相隔不过几十华里的两条街道的前世今生无法阻止人们的喟叹。我也在相隔十年两次踏进距离周村大街不过几十华里的章丘朱家峪古村落,以及江浙的扬州、秦淮河、西塘、周庄、乌镇,除了复杂的情感,需要的还有很多很多。

但无序的城市改造和改革无方的工业衰微,毫无悬念地呈现给人们一个不折不扣的陶琉废都!这是刘培国的博山的痛,也是无数博山人的痛!

四

孝妇河两岸上下几千年是培国先生的江湖,江湖交织不过俩字,情和钱,钱多了花不完生事,情多了放不下添堵。他的文章缺钱多情,他的情感脉络自律地调整出灸之可标本兼治的大穴。

《连浆》关注点有非常大的调整转变,这让我为之一振!他累年的积淀有了明确的聚焦。他不再纠结于故园旧梦,但陶琉废都堪可振兴。不足三十岁已经担任大型企业副总、长期从事教育管理的培国先生,以独特的视角观察他的博山,开始了陶琉大梦涅槃重生的寻绎,饱含激情心向往之的博山梦。

《无序的兰亭雅集》是培国先生另一种思绪的开始,人们喜闻乐道的关于文化的雅集,最富盛名的当然是兰亭修禊。一篇飘渺的《兰亭序》,在时隔1600余年后引发险些重修艺术史的大讨论,一次雅集一篇文章仅余波就搅动一个时代的文化江湖,他钦佩这种魅力,便有了《听琴松鹤园》的雅集,也有了开始便属意相约成规的“范泉雅集”。他是策划者、召集者、记录者,越来越多的迹象表明,这种文脉的延续犹如一支渐次浩大的博山大鼓队伍,而培国先生手执的是一枚小小的旋锣,也许多年后我们会确切感受到这个角色在文学和文学之外的双重意义。

而对顶尖艺术家的关注和剖析评价,让他更看到陶琉废都重振的曙光。

关于画家高潮,我想培国先生不仅止于此,他会形成系列。高潮先生剑走偏锋的成材之路和难望项背的才思禀赋以及他卓尔不群的艺术风格,比之齐白石也称道的博山乡贤李左泉先生有过之而无不及。他的艺术之路从中年变法成了真正意义上的孤行者,不是别人不相伴,不是别人不追随,是没那个资质与才情。我与先生是忘年交,读培国先生斯文,想起先生音容笑貌,不由悲夫,痛哉!这位深受博山文化熏陶的画家,在美术史学上的意义在不久的将来定会彰显他的霸气,而其在艺术界的影响力必将泽及博山文化在更大范围的辐射。

前文提到《中国内画之吴建柱》是我看到的明确知道作者是培国先生的第一篇文章,读过开头就感叹作者文笔老辣和于艺术规律的洞察,不但没有一句外行话,他于琉璃、烟壶、书画传承的评论,在业界亦堪激赞。我极为赞成他对吴老建柱的评价和定位。吴老的隶书高古浸润透着秀气怡人,他的行书颜褚打底,更为可贵的是暗合潘天寿的章法,转潘之润为己之苍,取法同时代名家而又自出机杼不入俗格的寥寥无几。他的画是典型文人画,无论题材还是点线面的构成以及设色的讲究。他是跨界的高手,忽略材料媒介的属性,将六法挥运自如。当历史再走百年或更远,我们所有人有幸回眸时,他也许不是烟壶艺术的最高峰,但他是艺术烟壶和工艺烟壶分水岭上为数不多的尊者之一,也许是唯一也未可知。培国先生正是看到了这一点,他已经没有剥茧抽丝的耐心,他急切地鼓与呼,尽管吴建柱早已无可争议地坐在那道分水岭上了。他想让更多的人知道,那道分水岭很清晰地存在,那道分水岭能提领一个时代。

而李克昌大师所挺立的高峰显赫地矗立在那,他的经典或许就是那个领域和风格的经典之最。他终结了一个时代,吴建柱则开启了一个新的时代。如果我们面对终结和开启都无动于衷,那我们将成为“推土机后千古罪人”的新帮凶。

几代人躬耕美术陶瓷的周祖毅在谈到雨点釉的审美特质时说“要先完美,再走出完美,是另一种境界的完美。”(《连浆》之《雨点釉:跨越千年的终极破译》)此语一出,完成了一个大国工匠与艺术家的完美结合。历史地看,工艺的进阶和艺术的突变,无不是技术与艺术集于一身的结果。同样是苏东坡,批改生员卷时戏用朱砂写竹,成就了一种画风,谁又知道那时或之前没有匠人用过此法?

陶琉废都绝地再生,还指望一批有情怀、有头脑、有眼光的实业家,拨冗推陈,弃废立新,延续这座千年古镇的文化魅力。《追梦博山的“南锣鼓巷”》记述了西冶工坊的创业史,字里行间看得出培国先生的欣喜。一个作家的责任不仅仅是写出作品,他更关注作品使这个社会收益进而使大众受益,引领一个地域乃至更大范围的民众的信仰。他魂牵梦绕的博山梦陶琉梦,他徜徉几千年五色光凝结的璀璨乡愁,在看到有人脚踏实地践行时他的心情何其舒畅。他是参与者,他害怕孤掌难鸣,他渴望更多的有志之士重振陶琉废都。他不惜溢美之辞,坦荡荡赤子之心,看到家乡凋敝的传统工业有了涅槃重生的机缘,那仿佛图腾的熊熊烈火从胸中喷薄而出。

从某种意义上说,博山濡养成就了刘培国,而他今天所做的一切无疑是在行反哺之义、扬跪乳之恩,其情可鉴,其心可悯,其志可赞,其行可叹!

我想初见培国先生时的“人中吕布”之喻不若“相中邹忌”更贴切,“静专由其直方,动用谓之悬解。”讽谏之外,鼓琴自荐,不惟以笔墨关注家乡,或许实现他的博山梦陶琉梦已经为期不远。

博山,是刘培国的,但归根结底他想拾掇好了还给我们。

(丁酉元宵灯火阑珊寅生于观云楼南窗)

鲁公网安备 37039002000142号

鲁公网安备 37039002000142号