雨点釉、鸡肝石、菜煎饼油粉,是动辄挂在博山人嘴边的老物件、老吃食,说起话来,那叫一个头头是道如数家珍。这里头,一些物件源流可辨,脉络清晰。有一些则不无神秘半遮半掩,比如大名鼎鼎的鸡肝石。鸡肝石究竟肇始于哪一个年代,访问一些年迈的产业老人,都说应该是在清代吧?有朋友向我推荐了张晓森,与西冶工坊李志刚、金祥琉璃袁世祥不同,这是一位对鸡肝石情有独钟的琉璃工匠。为了话语投机,我对鸡肝石做了一点功课。

鸡肝石

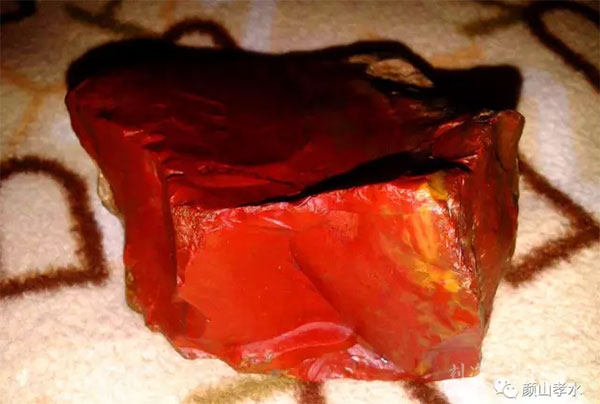

鸡肝石是一种颜色像鸡肝一样的天然玉石,也有人叫它鸡肝玛瑙,它是一种含有粘土和氧化铁等矿物杂质的玉髓,其纹理不可预期,精品可遇而不可求,只能于万千机会中偶然结缘。

说鸡肝石琉璃,先说琉璃。不管琉璃产生于史前还是远古,源于道家炼丹还是伴生于民间制陶,琉璃一问世,便以其空前的明丽和稀缺成为神权和皇权的掌中物,在物质和精神两个层面被专有和独享。因为,初降人间的琉璃比玉还名贵。从那时起,便规定了琉璃发展的逻辑走向,起码在琉璃大行于世的唐宋以前,包括鸡肝石琉璃,所有的琉璃恐怕都是以仿玉的使命而存在。既然如此,琉璃仿制鸡肝玉石就派上了用场。而且,鸡肝石琉璃真的是博山人的原创,世界独此一家,没有第二。

鸡肝玛瑙

烧制鸡肝石,基本原理说不清。走访一位美琉退休工匠,老人说叫谁谁真说不清,大体是还原焰(即不完全燃烧的火焰)气氛下,铁元素的引入改变了铜元素化合价,原本的蓝色变成了红色,便可得到鸡肝石。

有个流传甚广的传说是,博山鸡肝石是炉匠们在生产中偶然所得,一说琉璃熔化过程中,匠工用铁制工具搅料,不慎掉入了铁器,琉璃出炉,成了鸡肝模样;二说琉璃炉棚环境恶劣,条件艰苦,体力付出巨大,是个众所周知的“觅汉”活(即重体力活,旧中国的短工活,因短工也叫“觅汉”得名。光有技术没有力气,降不住它不行),徒工不胜其烦,抄起一把铁挖勺撇进坩埚,反倒成就了鸡肝石。

清代博山器料

我以为,这些传说充满了调侃,却说明工匠们既朦胧又精准地掌握了鸡肝石的配方机制,加入铁元素,就会产生鸡肝色并且富有纹理;二是显示了工匠们苦中打趣的乐观主义精神;三是体现了工匠们长于感性思维的性格特征。

探究鸡肝石琉璃的发展,还是得回到历史长河的沉浮中去比较靠谱。

阅读清康熙初年孙廷铨写就的《琉璃志》(见孙廷铨《颜山杂记》),不仅应着眼于孙廷铨生存的那个时代,还应注意到他的出身。他是很受益于他的琉璃世家身份。他的家族明代即受命于朝廷,是代表朝廷掌管朝贡宫廷琉璃用度的“匠籍”。今人理解《琉璃志》,如果仅仅以为该书只是呈现了清代博山琉璃制造状况,显然是保守的不全面的。

红玛瑙

琉璃专家张维用先生,以考据家的身份,不会贸然去给鸡肝石琉璃的肇始时间断代,我却可以能猜。包括张维用先生和所有博山鸡肝石琉璃的研究者,都不看好孙廷铨时代已经有了鸡肝石琉璃,我不这样认为。《琉璃志》中说,博山琉璃的颜色多种多样十分丰富,细数下来有水晶、正白、牙白、梅萼红、映青、正黑、蓝、绿、鹅黄等色,还有“杂二色药而糅之”的“错车磲”和以“珐琅点之”的“玛瑙”。这个“玛瑙”,就是解开鸡肝石肇始之谜的钥匙。

中国琉璃的千年集中制造地博山西冶街,有一个盛行已久的雅号叫“珍珠玛瑙市,琥珀琉璃街”,孙廷铨也明确定义博山古代就仿制“玛瑙”,而玉石玛瑙中的主要代表物是红玛瑙,可以说,红玛瑙是鸡肝玉石中上乘品相,既然博山明清两代已经有“玛瑙”生产,怎么就不会有鸡肝石参列其间?更何况,在更远更久的古代,博山的“珊瑚”琉璃珠生产早已十分成熟。红玛瑙琉璃、红珊瑚琉璃、鸡肝石琉璃,它们颜色相近、料性类同,在日久天长的生产过程中互为伴生是极有可能的。再者,各色琉璃制品中,唯有鸡肝石是一种复合色、重色、深色,可以大量掺加使用“熟药”(即碎琉璃)重新回炉熔化,大可降低制造成本,能够方便炉主制造。

珊瑚琉璃珠

这三个因素决定了鸡肝石虽然未见经传,实际上未必没有制造和生产。只不过,人们当时仅仅还没有把鸡肝石琉璃从“珊瑚”和“红玛瑙”中独立出来,给它一个专享的冠名而已。

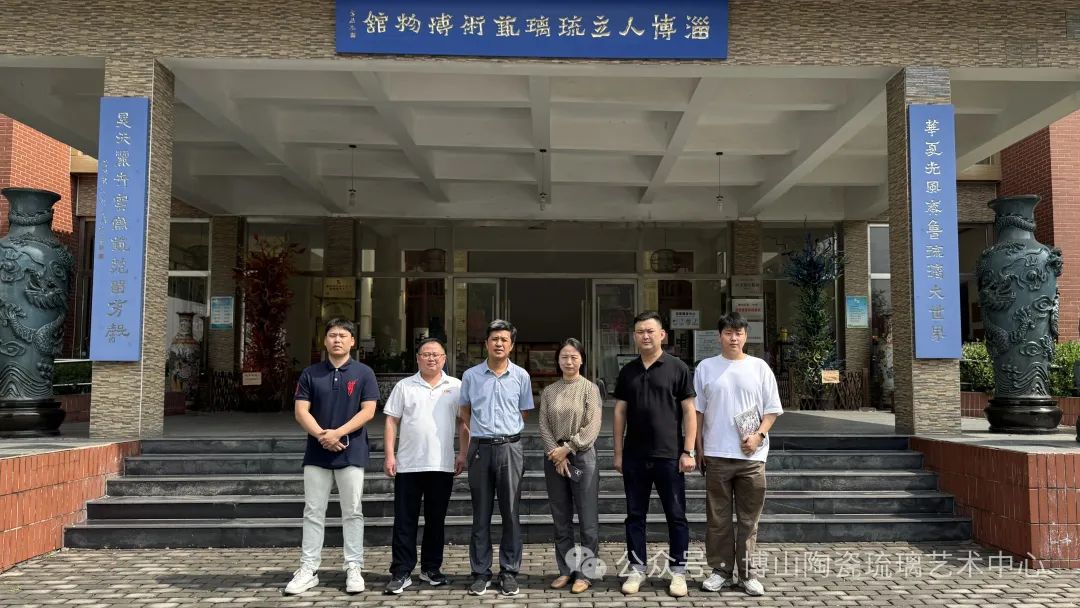

战争和动乱是影响历史名器生产制造的最大因素。鸡油黄、鸡肝石、雨点釉等陶瓷琉璃名品,在各个朝代时而中兴、时而灭绝的多舛命运,都说明了这一点。当下对这些名器名品的传承保护显得尤为重要,已故琉璃艺术家孙即杰先生、当代琉璃后起之秀袁世祥先生、李志刚先生、孙云浩、孙云毅兄弟,都是具备强烈忧患意识的琉璃艺术传人,都在以一腔热忱、义无反顾地决绝投身于博山历史文化的传承保护,可歌可泣。其中“张氏琉璃鸡肝石”称号获得者张晓森,是这些琉璃传人当中最有个性的一位。

鲁公网安备 37039002000142号

鲁公网安备 37039002000142号