早年间,穷苦人家想给孩子找条出路,最好的办法就是学门手艺。老话儿说,艺不压身。旧年月里,世事艰难,家长们知道,让孩子多掌握门手艺,就能多个活路,多口饭吃。

1904年,时年15岁的北京人陈智光,被送进位于宣武门外下斜街的北京工艺学堂学习刻瓷,教授的老师是著名刻瓷艺人华约三。同期生徒20余人,最后只有他和朱友麟两人学而不辍,让北京刻瓷的声名开始逐渐流传,历经一百余年,至今已传至第三代。

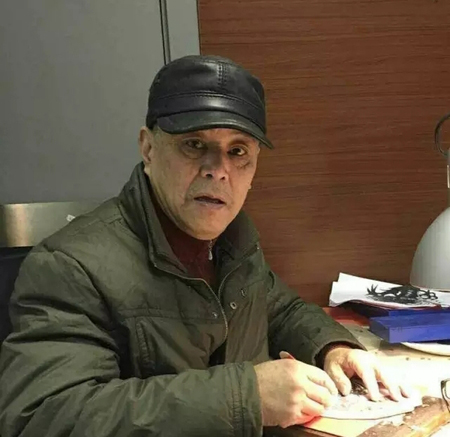

陈永昌16岁跟着父亲陈智光学习刻瓷,在这门艺术中已经沉浸半个多世纪,如今他是北京市级非遗项目北京刻瓷的代表性传承人。北京刻瓷从无到有,从有到兴盛,从兴盛到一绝,不过百年时间。而在这过程中,已经年逾古稀的陈永昌作为亲历者和见证者,一直默默坚守着这门有着“瓷器上刺绣”之誉的技艺。

朴素的着装,一副瘦骨,淡定而从容。作为雕琢者的他,也经历着岁月的雕琢。刀刀见笔意,处处留风骨。

刻瓷的历史,据现有资料考证是始于清代。清初,皇帝喜欢欣赏宋、明两代的优美瓷器,并且亲笔题以诗词。因此,雕刻这种御制诗词的艺术加工也随之产生。第一件刻瓷产生的具体时间尚有待考证,但让它登上皇家艺术殿堂的是乾隆皇帝。

传说乾隆爱瓷成癖、书写成僖,常在宫中四处摆设的陶瓷瓶、罐上赋诗题文。由于都是用墨写上去的,所以在擦拭这些瓶瓶罐罐时得格外小心。有一次,有个宫女在打扫房间时,不慎将一个瓷瓶上的题字擦掉了,当即便被责罚。这之后,乾隆就下令让清宫造办处的工匠将他在瓷器上的墨宝划出轮廓,使题字永久地保留下来,于是刻瓷诞生。

虽然这只是个传说,但人们认为真正意义上的刻瓷应始于乾隆年间。当时,刻瓷已不限于书法题材,还出现了山水画的内容。刻瓷的对象也逐渐扩大到瓷板、花瓶、文具等用品。

光绪年间,上海著名刻瓷艺人华约三在白瓷釉面上自刻山水花鸟诗词,让这种艺术形成了独特的风格。光绪二十八年(1902年),顺天府承办北京工艺学堂,是一种半工半读性质的学校,内设各种工艺课程,刻瓷即为其中的一科。在刻瓷科学习的有20多人,教师华约三是从上海请来的,在刻法上以“单道”和“双勾”来表现画面。

清末,局势动荡,民生多艰,学堂也解散了,一起学艺的师兄弟各为生活奔波,另谋生路。20余人中,只有陈智光和朱友麟留在了北京。两人对刻瓷工艺进行了改革,他们把在工艺学堂学到的南方用的钻石刀和当时北方的钢錾进行了综合利用,结合南北方技法,使得所刻划的线条变化无穷,过去那种单调、乏味、影子式的画面开始被改变了。此后一段时间,两人一直在前门西河沿一带的瓷器店里刻加工活。陈智光擅长工笔,朱友麟专攻写意。

俗话说“没有金刚钻,别揽瓷器活”。金刚钻,是过去老北京专门修补锅碗瓢盆的师傅用的工具。过去老北京的胡同里,常能见到一些肩挑担子的手工匠人,每天走街串巷,为京城的百姓人家修修补补。那时北京人的生活还都不富裕,平时过日子很注意节俭,使用的缸、盆、碗、碟,要是打破了,只要还对得上碴口,就不舍得丢掉,花俩钱儿找工匠补一补接着用。北京人管专门做这种活儿的手艺人叫“锯碗儿的”。他们最主要的工具就是金刚钻儿,一个像米粒儿大小的钻头,还有一把像拉胡琴的弓子,弓子上系着一根细绳儿。用它缠在钻头上,来回地拉动,那钻头在又滑又脆的瓷器上钻孔,就像锥子扎在豆腐上,真是易如反掌。那个小钻头就是人们常说的“金刚钻儿”。

钻石的硬度比瓷器高,因此可以轻易在瓷器釉面上刻出划痕。陈智光和朱友麟受到了金刚钻的启发,自己动手把半个米粒大的钻石破出尖来,镶嵌在如圆珠笔芯粗细的铜棍顶端,做成了“钻石刀”。这套工具的成本比市面上卖的普通工具高出数倍,仅破钻和安钻就需要耗费大量功夫。用这种“钻石刀”刻瓷作画,走线灵动、流畅,韵味悠长,具有丰富的表现力。这套工具从此成了二人的“独门兵器”。

然而,乱世莫谈艺。自古以来,天下平则手艺兴,天下乱则手艺衰。时局动荡的年代,瓷器店的生意不尽人意,也没有那么多活儿。1914年,迫于生计,陈智光离开了瓷器店。在转业的过程中,他先后当上了邮政押车员,南下上海从事象牙平刻工笔花鸟,并逐渐收徒授业。但刻瓷的手艺,一直没有外传。

当时,坚守北京的朱友麟名声日隆,故刻瓷在“北京三绝”(刻竹、刻瓷、刻铜)中占有了一席之地,朱友麟也逐渐成为北京刻瓷艺人中的佼佼者。他的作品曾在国内外获得众多奖项,并与张大千等国画大师开展了广泛合作,雕刻出了一批精品。1935年12月,北平市政府秘书处编纂的《旧都文物略》曾这样记述:“刻磁(瓷)以朱友麟为最著,世居北平,设厂馆肆,曰师古斋。用钻石刻仕女眉目衣折,用錾刀攒山石树木,均极工。皴染处,如写纸上,出自天然。”

中华人民共和国成立之后,百废待兴,手工艺行业也迎来了崭新的发展契机。这时,已改行多年的陈智光归队,和朱友麟一起被授予“老艺人”称号,两人又一起加入了刚成立不久的北京市工艺美术研究所,时隔四十余载,两位大师终得以重聚。不过,朱友麟由于身体不好,一直在家工作。

1957年,16岁的陈永昌被工艺美术研究所招入当练习生,师从父亲陈智光学艺。学徒的第一天,父亲并没有给陈永昌讲授任何理论知识,也没教授绘画,而是直接递来一把刻刀和一个瓷笔筒,让他先练习刻线,得刻直了才行。

刻线是刻瓷的基础,却也是最艰涩枯燥的环节。瓷器釉面莹如玉、薄如纸,器身表面有一定弧度,想让线条运行随心所欲,力道很难拿捏。刻线不能轻易下笔,除非艺人精神高度集中,手指和手腕配合用力,心观眼,眼观手,气运刀尖,人刀合一,让钻石刀在笔筒釉面上一刀一刀缓缓推进,用极细的点组成柔和纤细的线条。

线刻直了,艺也学了1年,陈永昌信心满满想刻一幅山水。他构思画面,决定布局,然后把构思好的内容用笔墨描绘在瓷器表面,再一刀刀地精雕细刻。刻得差不多了,有位牙雕老艺人杨世慧,走过来看了一眼,说:“你这不是山石,怎么跟片汤儿似的。”虽然已经过去了一甲子,陈永昌仍然记得当年老艺人说的话,“他的意思其实是说,我刻的山石太偏,缺少立体感,没体现出山的气势。”

如何体现山的气势?山坡光线较暗的石块都用錾子錾,那些富有幻觉插入云霄的重叠远山,则用钻石刀轻轻刻划显现,山上的崎岖小路也以此法表现得惟妙惟肖。刻和錾巧妙地结合,以痕迹的深浅和宽窄,呈现出崇山峻岭、峭壁崖石的那种雄伟气魄。水纹则用钻石刀刻划简易又奥妙的线条,却使人感到小河流水的动势。

这些技法上的经验和奥秘,陈永昌也是学习实践了多年之后才慢慢体会到的。“刻瓷单就工艺来说,并不复杂,无非是刻、錾、镌三种。但是,要想学好它,需要多年的功夫,不是一天半天就能练出来的。”

研墨

画稿

刻瓷

填色

比如最基本的刻,是用钻石刀在瓷器表面刻划出粗细不等的线条,这种技法借鉴了篆刻,与木雕、金石雕刻的技法有异曲同工之妙。但是,在木头、金石表面雕刻和在光滑如镜的瓷器上刻划还是不一样的,刀法的力道十分讲究,不能过细,否则当刻纹被墨和颜色遮盖时,不用手摸根本看不出是“刻”瓷,而成了画瓷,失去了金石之韵了。然而刻刀的力度也不能太重,重了又容易走偏伤到瓷胎,一件好端端的瓷器顷刻就成了废品。

除了运用钻石刀精雕细刻,錾也是刻瓷常用的技法。艺人左手三指握錾,右手执小锤,使用腕力均匀敲击,推动钢錾在釉面上形成类似国画皴染效果的图案。这是北京刻瓷中的传统技法,但陈永昌的方式略有不同:以右手二指轻夹一小块木条当槌,改过去靠腕力为用手指发力,一来便于控制力度,二来也避免錾的时间长了,手腕疲劳。

陈永昌的家里,一人多高的一排玻璃展柜占据了整整一面墙,使得原本并不宽敞的客厅更显局促。展柜里,大大小小的盘子和瓷壶、瓷瓶泛着悠悠的光泽,为不大的居室增添了艺术气息。这些盘子、瓶子各有看头,错落的山水、传神的人物、灵动的花鸟,或细腻、或粗犷、或工笔、或写意,古朴典雅,藏而不露,既有浓郁的金石趣味,又有笔墨淋漓的水墨之韵,令人惊叹。

他随手从柜子里取出一方瓷盘,画面的左侧刻着两个字“天路”,旁边还有一行小字:“陈永昌刻于一九七五年”。这件作品取材于1954年建成通车的青藏公路。“当年为了修建青藏公路,很多解放军官兵献出了生命。这是一条用热血和生命筑就而成的路。”青藏高原南有喜马拉雅山,北有昆仑山,东面是崇山深壑的横断山脉。冰峰雪山、戈壁荒漠、长年冻土、高寒缺氧,使得通往青藏高原的道路成为令人胆寒的“天路”。为了在世界屋脊之上修筑这条公路,有无数的忠魂长眠于大山大河之间。画面中间是两位汉藏两族的设计师,身后远山如黛,近水含烟,笔墨浓淡相宜。

《天路》的旁边,还有一方形状相似的瓷盘,“这是《天路》的姊妹篇,叫幸福路,用来纪念青藏铁路建成”。乍一看,瓷盘似乎与普通彩绘无异,但仔细瞧来,便能觉出深浅不一的刻痕,“人物有十八描,山水有十六法,以线条来说,最基本的就有游丝刻和铁线刻。先用墨画稿,再将瓷面破坏用以抓色,深的地方用錾,浅的地方用刻。别小看手劲上的细微差别,立体感就打这儿来。”

陈永昌又拿出一块方形的白瓷板,中间凹进去的圆形便是刻瓷的部分。圆圈上用毛笔画了一幅相当有趣的画面:两只正在觅食的小鸡,发现头上有一只蜘蛛挂在长长的细丝上。陈永昌拿起刻刀,右手拇指、食指和中指握紧钻石刀,持刀如持笔,以刀代笔,一刀刀刻划出了小鸡的身体。放下刻刀,他又拿起錾子,左手三个手指握住錾子,右手食指和中指夹住木槌,叮叮当当,錾头如雨点般落在洁白如玉的瓷面上。不一会儿,一只活泼可爱的小鸡便跃然盘上,呼之欲出。

在中国陶瓷中,薄胎瓷以薄著称,在如蝉翼一样的胎体上凿刻图案,很多人都认为不可能。但是陈永昌的家中便收藏着几件薄如蛋壳、玲珑剔透的瓷瓶,最薄的地方不足1毫米,图案有山水也有花鸟。“一刀下去,不用力刻不出痕迹来,力大了就刻破了。”什么叫如履薄冰,陈永昌深有体会。

在上色环节,陈永昌也没少花心思,“过去上的都是国画彩,不防水,后来用过油画彩,但还是耐不住久泡。”后来,他终于发现一种专用防水材料,实现了色牢度上的根本性突破,刻在瓷器茶具上,再也不用怕水。

解决了防水的问题,陈永昌又开始迎接“内刻”的挑战。内画鼻烟壶人们都很熟悉,但陈永昌却研究起了内刻鼻烟壶。早在20世纪60年代,玉雕泰斗、老艺人、北京市工艺美术研究所副所长潘秉衡给陈永昌提了个想法:能不能试着做个内刻鼻烟壶?“当时一是事儿多,二是没有相关的资料,所以没能付诸实践。直到80年代,忽然记起这档子事儿,自己就琢磨起来。”

直接拿鼻烟壶练手,对收入微薄的陈永昌来说太过奢侈,他便找来风油精瓶作为替代品,把刻瓷的工具稍加改动,从瓶口伸进去,一点点刻画图案,再上色,前前后后也不知道用掉了多少个小瓶子,练熟了才敢拿鼻烟壶来刻。只见小巧玲珑的鼻烟壶中,一匹飞奔的骏马跃然其上,鬃毛飞扬,四蹄腾起,尾巴高高地扬起,好一幅鲜活灵动的水墨图画。

眼看年事已高,陈永昌也在思考谁来接班的问题。儿子跟着他学过刻瓷,此外,他还有一位女徒弟,是通过西城区“濒危非遗项目”保护计划公开招募的传承志愿者。“学刻瓷,得安心、细心、耐心、虚心,最主要的得坐得住。可现在的年轻人往往脑瓜子太活,总想着见效益,少了几分踏实劲儿。”

不过现在,他经常到学校里开课,学生中有小孩子,也有具备了一定美术基础的大学生。他惊喜地发现,在学生中,有不少人对刻瓷非常感兴趣。而且由于接触了更高级的美术教育,有了更多的设计知识,大学生做出来的刻瓷作品虽然手法还显得比较粗糙,但是设计风格和表现题材却各有特色。陈永昌相信,在不久的将来,刻瓷这门技艺,也许就会在这群大学生中发扬光大。

鲁公网安备 37039002000142号

鲁公网安备 37039002000142号